GIH - Neue Grundschule Innenstadt in Heilbronn

hochbaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil

Heilbronn

2025

1. Platz im Ideenteil & 2. Platz im Realisierungsteil

mit Schad Vogel Bittkau & Romina Streffing Architektur

Städtebauliche und freiraumplanerische Konzeption

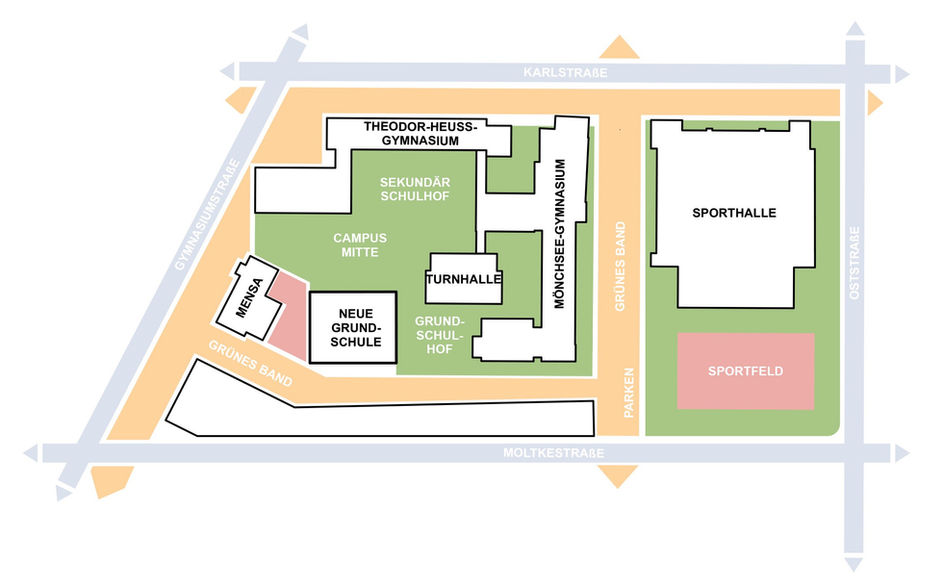

Die neue dreizügige Ganztagsgrundschule fügt sich als selbstbewusster, identitätsstiftender Solitär in das bestehende Ensemble aus Gymnasien, Sporthallen und Mensa ein. Gemeinsam mit den benachbarten Bildungseinrichtungen entsteht ein durchlässiger, vernetzter Schulcampus im Herzen der Stadt.

Der Neubau reagiert auf den hohen Flächendruck im dicht bebauten Quartier mit einem möglichst kompakten, viergeschossigen Baukörper. Die Entscheidung für ein schlankes Volumen bei gleichzeitig hoher Flächeneffizienz ist Ausdruck einer bewussten städtebaulichen Verdichtung und schafft gleichzeitig Raum für qualitätsvolle Außenflächen. Durch die klare Ost-West-Ausrichtung entstehen differenzierte Außenraumsequenzen: Im Norden öffnet sich das Gebäude zur Campusmitte mit einem großzügigen Unterschnitt entlang der gesamten Fassade, der den Haupteingang markiert und einen vorgelagerten Pausenhof schafft. Im Osten entsteht ein geschützter Grundschulhof, während nach Westen ein halböffentlicher Mensahof zum Verweilen einlädt.

Die Erschließung des südlich angrenzenden Wohngebiets bleibt erhalten. Sie wird um eine neue Parkierungszone für Fahrrad- und PKW-Stellplätze ergänzt, die allen Campusnutzenden zur Verfügung steht. Hier befindet sich auch ein separater Eingang für das Lehrpersonal.

Der neue Schulcampus versteht sich als integrativer Bildungs- und Begegnungsort, der städtebauliche Einbindung, funktionale Anforderungen und freiräumliche Qualitäten in einem ganzheitlichen Konzept vereint. Ein äußerer Mantel bildet die Schnittstelle zum umliegenden Stadtkontext. Er übernimmt zentrale infrastrukturelle Funktionen wie Erschließung und Parkierung, definiert das prägnante Entrée des Campus und bindet die öffentlich nutzbare Sporthalle selbstverständlich in das Gesamtgefüge ein.

Zwischen dem Mönchseegymnasium und der Mönchsee-Sporthalle entsteht ein grünes Band, welches als einladendes Entree, verbindendes Element und qualitätsvoller Aufenthaltsraum fungiert. Biodiversitätsinseln gruppieren sich um den vorhandenen Baumbestand welcher gezielt ergänzt wird. Unter schattigen Baumhain entwickelt sich ein dichter, bodennaher Pflanzteppich aus vorwiegend heimischen Arten wie Bärlauch (Allium ursinum), Wald-Ziest (Stachys sylvatica), Lilien-Funkie (Hosta plantaginea) und heimischem Wurmfarn (Dryopteris filix-mas). Die Pflanzung stärkt die atmosphärische Wirkung des ruhigen naturnahen gestalteten Hains. So entsteht ein vielfältiger Rückzugs- und Frischluftraum, der gleichermaßen als durchgrünter Aufenthalts- und Verbindungsraum genutzt werden kann.

An Stelle des Pavillons befindet sich PKW-Stellplätze zwischen Bäumen auf Rasenliner.

Ziel des Entwurf ist es ein hohes Entsiegelungspotential und eine hohe Durchgrünung zu schaffen und gleichzeitig nutzbare, multifunktionale Flächen bereitzustellen, für einen resilienten, zukunftsfähigen Schulcampus.

Im Inneren des Campus liegt der geschützte Kernbereich, der ausschließlich den schulischen Nutzungen vorbehalten ist. Hier gruppieren sich die unterschiedlichen Schulformen um einen gemeinsamen, zusammenhängenden Pausenhof. Dieser zoniert sich in klar definierte Teilbereiche mit vielfältigen Aufenthalts- und Nutzungsmöglichkeiten – von aktivitätsorientierten Spiel- und Bewegungsflächen über ruhige Rückzugsorte bis hin zum Außenbereich der Mensa.

Der grundschulnahe Schulcampus wird durch spielerische Bodenmarkierungen strukturiert, die Orientierung bieten und fließend in die angrenzenden Spielbereiche übergehen. Im Osten entsteht eine modellierte Spiellandschaft, inspiriert von den Weinbergen Heilbronns, die regionale Bezüge aufgreift, motorische Fähigkeiten fördert und ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt. Vegetationsflächen und Sitzmöglichkeiten im Süden schaffen ruhige Rückzugsorte und laden zu informellen Begegnungen ein. So verbindet der Spielhügel landschaftliche Identität mit pädagogischem Mehrwert und wird Teil des lebendigen Schulalltags.

Der Freiraum wird als robuster, multifunktionaler Campus entwickelt, der den Schulhof mit naturnahen Grünräumen, Biodiversitätsinseln und offenen Bildungslandschaften verknüpft. Bestehender Altbaumbestand wird bewahrt und in das Freiraumkonzept integriert, ergänzt durch klimaresiliente Neupflanzungen, die ökologische Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität gleichermaßen fördern. Die Wegeführung folgt dem Prinzip der „kurzen, sicheren Wege“ und unterstützt die Orientierung sowie die funktionale Verbindung zwischen Schule, Stadt und angrenzenden Einrichtungen. Über den gesamten Campus verteilt sich ein vielfältiges Angebot an Aufenthaltsqualitäten – Orte der Ruhe, der Kommunikation, der Bewegung und des Lernens schaffen eine differenzierte, inklusive Freiraumstruktur.

Ein barrierefreies, inklusives Gestaltungskonzept stellt sicher, dass alle Nutzer*innen – unabhängig von Alter oder Mobilität – gleichberechtigten Zugang und ein hochwertiges Erlebnis im gesamten Campusbereich erfahren. Der Schulcampus wird so zu einem lebendigen Ort des Miteinanders, des Lernens und der stadträumlichen Verknüpfung.

Im Osten entsteht eine modellierte Spiellandschaft, inspiriert von den Weinbergen Heilbronns, die regionale Bezüge aufgreift, motorische Fähigkeiten fördert und ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt.

Wirtschaftlichkeit, Bauökonomie und Betrieb

Der kompakte, viergeschossige Baukörper mit hohem Flächenverhältnis trägt maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit bei. Die Reduktion auf ein effizientes Tragwerk, modulare Raumstrukturen und ein hoher Vorfertigungsgrad reduzieren Planungs- und Baukosten ebenso wie spätere Betriebskosten.

Ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung sichert eine gleichbleibend hohe Raumluftqualität bei minimalem Energieverbrauch. Die Gebäudetechnik ist auf einfache Bedienung, Wartung und Wartungskostenoptimierung ausgelegt.

Nachhaltigkeit

Die Schule erfüllt die Anforderungen eines KfW-Effizienzhaus 40. Die Energieversorgung basiert auf einer Kombination aus Wärmepumpe mit Erdsonden, einer großflächigen Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer thermisch hoch wirksamen Gebäudehülle. Das verwendete Materialkonzept setzt auf nachwachsende Rohstoffe und eine sortenreine Rückbaufähigkeit.

Der Außenraum trägt aktiv zur Klimaanpassung bei: Strukturierte Grünräume, Entsiegelung ehemals asphaltierter Flächen und der Einsatz heimischer, klimaangepasster Pflanzen fördern Biodiversität und verbessern das Mikroklima. Umweltpädagogische Elemente wie Schulgarten, Biotope und Regenwasserelemente stärken das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln.

Ein hoher Teil an bestehenden Gehölze wird erhalten und durch gezielte Neupflanzungen verschiedenen Klimabaum-Arten (Klima-Mix) ergänzt, die den grünen Charakter stärken. Es werden bevorzug heimische Arten verwendet, die als klimaresilient gekennzeichnet sind, wie Schlehdorn (Prunus spinosa), Feldahorn (Acer campestre), Traubeneiche (Quercus petraea), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia) oder Feldulme (Ulmus minor). Die Rasen- und Wiesenflächen sind durch eine strapazierfähige, artenreiche Mischung geprägt. Stauden- und Gräserbänder sind leicht gemuldet und können Niederschlag gebündelt anstauen und verdunsten lassen. So entsteht ein urbaner Mix aus offenen Wiesenflächen, schattigen Baumhainen und intensiv begrünten Pflanzflächen und Biodiversitätsbändern.

Befestigte Flächen sind aus drain- und verdunstungsfähigem recyceltem Pflaster hergestellt. Niederschlagswasser wird oberflächig in Verdunstungsbeete geleitet. Wasser der Zisterne im Gebäude genutzt und Vegetationsflächen zugeführt, zur Stärkung des Mikroklimas.

Wasserbewirtschaftungskonzept für Gebäude und Freianlagen

Das Wasserbewirtschaftungskonzept basiert auf dem Prinzip der Schwammstadt: Regenwasser wird auf dem begrünten Retentionsdach gesammelt, zwischengespeichert und für die WC-Spülung sowie die Gartenbewässerung als Grauwasser wiederverwendet. Überschüssiges Regenwasser wird oberflächlich über Mulden-Rigolen-Systeme versickert.

Ziel des Entwurf ist es ein hohes Entsiegelungspotential und eine hohe Durchgrünung zu schaffen und gleichzeitig nutzbare, multifunktionale Flächen bereitzustellen, für einen resilienten, zukunftsfähigen Schulcampus. Der gesamte Freiraum kann flexibel auf Starkregenereignisse reagieren, indem gesammelter Niederschlag aufgenommen und Nutzbar gemacht wird. Das entlastet die Kanalisation und spart langfristig Kosten. Zudem wird das Mikroklima durch die Verdunstungsleistung gestärkt.